20年来,“两山”理念如同一颗绿色种子,在中华大地生根发芽、开花结果。江苏始终坚定不移走生态优先、绿色发展之路,构建从山顶到海洋的保护治理大格局,积极探索矿地融合创新实践,不断拓宽“两山”转化路径,书写着经济发展与生态建设双赢的生动篇章。

从矿山复绿的匠心实践到生态修复的系统治理,江苏让伤痕累累的废弃矿区重焕生机,打造出多个国家级生态修复示范工程;从服务“双碳”目标的创新探索到二氧化碳地质封存的技术突破,江苏深挖地下空间潜力,为低碳转型提供地质方案;从地下水监测网络的精准构建到水土污染协同防控,江苏以科技之力筑牢生态安全屏障……江苏自然资源部门正将“两山”理念的深刻内涵,转化为高质量发展的生动实践,在守护江淮大地的绿水青山中绘就一幅灵动的生态新画卷。

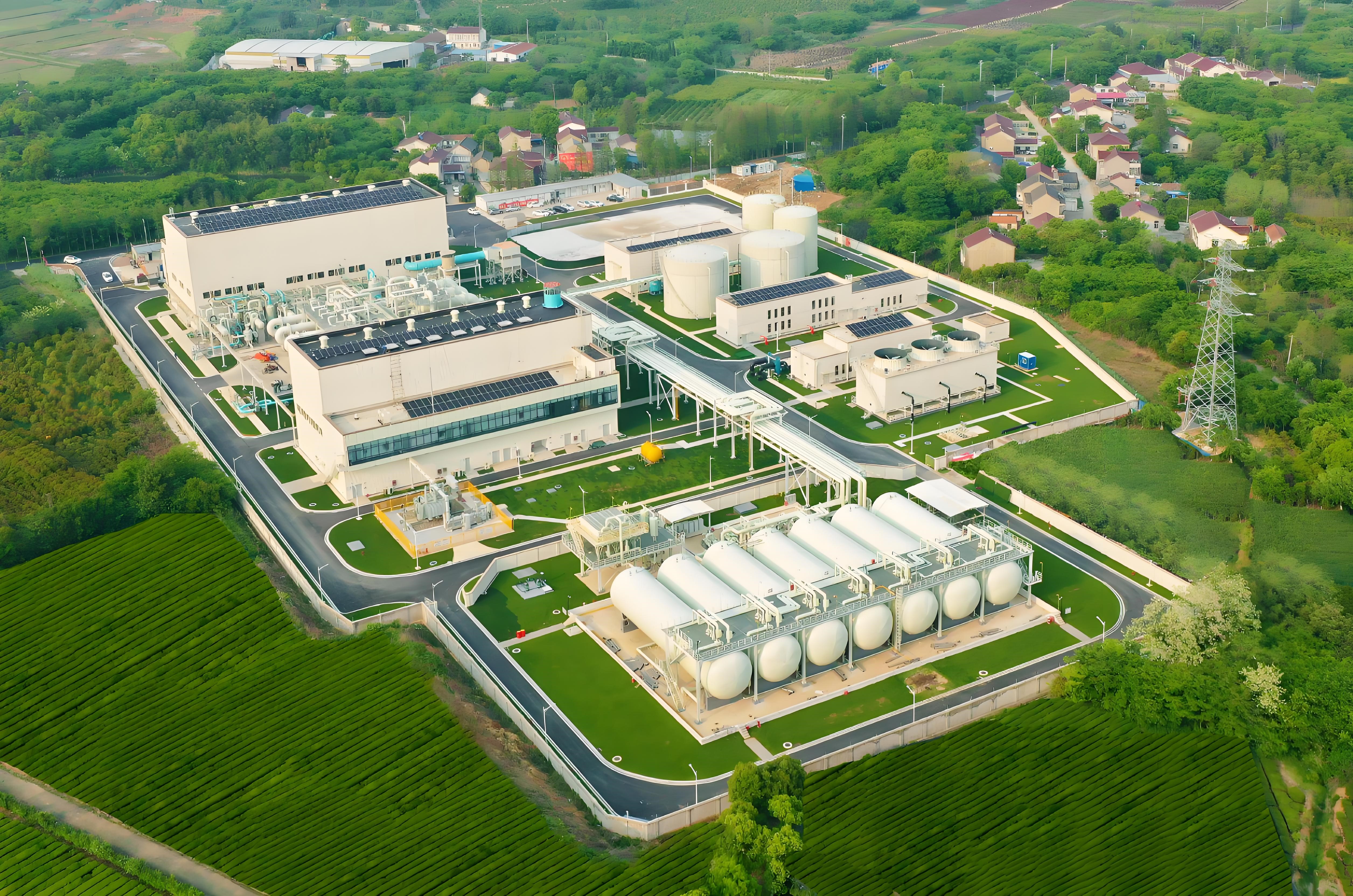

典型盐类矿山矿产及盐穴特殊地下空间资源协同开发利用

金坛盐穴压缩空气储能电站,在“双碳”背景下成为储能调峰的重器。项目通过改造茅8井以符合生产发电要求,建成全球首个大型非补燃压缩空气储能电站并实现并网发电。一期工程60兆瓦的发电装机、30万千瓦时的储能容量,在并网运行一年间,不仅实现核心设备100%国产化,更完成调峰电量8500万千瓦时,以20分钟快速启动的优势,节约标准煤4万吨,减少二氧化碳排放超15万吨,成为常州新能源之都建设中储能板块的重要一环。其试点经验与技术在全国迅速推广,山东、河北、湖南等地纷纷建设压缩空气储能电站,江苏再次践行了“争当表率、争做示范、走在前列”的使命。

金坛储气库定位于长三角区域应急、调峰供气及战略储备,依托中石油西气东输、中石化川气东送气源,通过华东区域及周边城市燃气高压网互通实现天然气外输供应,对区域能源安全稳定供应具有重要战略价值。该储气库建设经国务院批准纳入《长江三角洲城市群发展规划》,成为能源基础设施重点工程与长三角天然气储备体系的重要组成部分,进一步优化了长三角能源结构,提供更清洁的化石能源,显著减少烟尘排放,有效缓解区域清洁能源短缺,促进节能减排,守护生态环境。

金坛盐矿储能电站

二氧化碳地质封存潜力调查与多种资源利用协同推进

面对碳排放总量大、双碳目标时间紧任务重的现状,江苏省针对沉积盆地深部咸水层、油气藏、煤层等不同类型储层,开展二氧化碳地质封存潜力调查评价,首次查明江苏沉积盆地深部咸水层二氧化碳封存潜力,圈定地质封存靶区并进行适宜性评价,全面摸清江苏省二氧化碳地质封存家底。同时,基于江苏的特色蛇纹岩资源,首次探索建立蛇纹岩转换成碳酸盐类产品并固化封存二氧化碳的技术路径,实现二氧化碳矿物封存与资源化利用的协同融合。

结果表明,江苏以二氧化碳地质封存及矿物资源化利用为主的地质碳汇潜力巨大,源汇匹配度高,为评估江苏二氧化碳地质封存可行性与潜力提供了重要依据,也为后续工作部署及助力“双碳”目标实现提供了关键数据与技术支撑。

盱眙地区玄武岩矿产增产固碳与生态效益研究

盱眙地区玄武岩矿产增产固碳与生态效益研究试点项目,旨在利用玄武岩增强风化技术,通过在试验田添加玄武岩粉末,系统评估该技术在改良土壤、农作物增产和土壤碳汇提升等方面的可行性、资源潜力与生态效益。项目组在完成试验田探索性建设后,相继开展小麦、玉米种植试验以验证实际应用效果。

研究发现,盱眙玄武岩不仅富含Ca、Mg等碱性元素,还含有K、Fe、P、Si、Mn、Zn等至少六种植物必需营养元素。将其粉碎应用于微酸性农业耕地,既能逐步释放矿质养分,改良酸性土壤、实现绿色增产,又能通过矿物风化作用吸收封存空气中的二氧化碳。该技术的推广,有望为农业可持续发展提供创新解决方案,兼具显著生态、经济与社会效益。

“盱眙地区玄武岩矿产增产固碳与生态效益研究试点”小麦、玉米种植试验

南京市仙林大学城建材矿区关闭矿山地质环境治理

灵山、桂山、龙王山周边为低山丘陵地貌,属于宁镇山脉南京段,山丘、岗地和谷地平原相间分布,区内石灰岩资源丰富,自上世纪50年代初便有采矿活动,90年代开始大规模开采,宕口密集,是南京城区及周边主要建材供应基地之一。

治理项目区包括灵山、桂山、龙王山三个治理区,修复总面积约118.63公顷,总投资1.32亿元,列入中央财政矿山地质环境治理项目,并获3150万元中央财政补助。

工程采用削坡减载、人工清坡、修建挡土墙、回填压脚、锚杆加固、截排水系统修建、废弃地高挖低填平整及挂网客土喷播等技术,消除高陡裸露岩壁地质灾害隐患与视觉污染,恢复生态。宕底废弃地结合土地利用和城市规划,宜林则林、宜草则草、宜建设则建设,形成750亩可利用建设用地,土地收益近30亿元,如今已建成南京市委党校、泰康仙林鼓楼医院、南京市仙林中医医院、中小学校等,为仙林大学城完善城市功能提供了空间,极大提升了发展与投资环境。

太湖流域水源涵养区历史遗留废弃矿山生态修复

太湖流域水源涵养区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目为国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程,其涵盖江苏宜兴、溧阳两市66个废弃矿山,总治理面积1829.86公顷,工程总投资约7.024亿元,实施年限为2022年至2025年。

工程区位于宜溧山区,作为太湖重要水源涵养区,对保障长三角一体化发展国家战略具有重要生态价值。区内126个废弃建筑石料矿山图斑,导致山林生态系统结构损毁、水土流失,进而引发河湖淤塞、水系不畅,加剧局部洪涝灾害,多重生态问题叠加导致区域水源涵养能力下降,威胁太湖流域生态安全。

工程聚焦突出问题,“以山为脉,以水为络”,在6个生态修复单元布局9个子项目,通过削坡、清坡等措施消除地质灾害隐患,利用挂网客土喷播等方法恢复边坡绿化,对废弃地进行平整、覆种植土、撒播绿化等。

工程实施后将新增大量林地和耕地,全面实现宜溧山区废弃矿山和主要地质环境问题“双清零”,改善山林生态系统结构,提升水源涵养功能,筑牢太湖流域生态安全屏障,为长三角生态绿色一体化发展探索路径、提供示范。

洪泽湖北岸退养还湖生态修复

洪泽湖北岸退养还湖生态修复,是“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。推进过程中坚持系统思维,将山水林田湖草沙作为生命共同体统筹保护与修复。通过退养还湿、生态清淤、岸线整治、湿地植被恢复等综合措施,曾经密布的围网养殖区逐步拆除还湖,湿地水域重新连通,湖泊自然调蓄功能显著恢复,形成“水清、岸绿、景美、生丰”的生态格局,构成人与自然和谐共生的美丽画卷。

同时,因地制宜发展生态渔业、生态旅游等绿色产业,实现生态效益与经济效益双提升,让当地居民在保护中共享发展成果。洪泽湖的蝶变昭示,唯有尊重自然、顺应自然、保护自然,才能让绿水长流、青山常在,真正把绿水青山转化为可持续的金山银山。

洪泽湖北岸退养还湖生态修复工程

东台市国家盐碱地综合利用

江苏省东台市国家盐碱地综合利用试点项目(条子泥片区)地力提升工程,旨在挖掘盐碱地资源潜力,对扩充我国耕地储备、提升后备粮食生产能力具有重要战略意义。

前期工作中,项目组对工区内不同条田调查采样,根据地力条件、土壤盐碱程度科学划分轻、中、重度改良区,因地制宜精准施策制定详细改良方案。通过施加改性矿物材料改善土壤结构形成团聚体,降盐保水同时扩充土壤有机质储存空间,施用与植物生长需求匹配的缓释肥料等措施,预期使项目区盐碱障碍耕地盐分平均值降至2‰~5‰以下,土壤有机质含量提升至8克/千克~12克/千克以上,平均产能提升10%以上,让这片土地迎来新生与蜕变。

东台市国家盐碱地综合利用试点项目(条子泥片区)地力提升工程

宜兴太华矿地融合助力乡村振兴探索与实践

富硒土地资源是江苏省自然资源厅矿地融合试点项目重点支持开发与应用的内容,基于此发展富硒产业,是地质调查服务农业发展、乡村振兴的重要途径,已在全国多地得到实践验证。

宜兴市太华镇富硒土地详查与开发利用示范项目,在“自然有禀赋、省厅有政策、地方有需求”的条件下开展,立足矿地融合理念,开展富硒土、水、林、农产品详查与开发利用示范,在土地科技创新、乡村产业结构优化、地方高质量发展支撑等方面成效显著。项目完成宜兴市太华镇等多处天然富硒土地国家级认定,逐步建立富硒地方标准体系。太华镇落实富硒产业发展规划,优化布局一二三产业,打造“中国富硒有江苏,江苏富硒看太华”名片,将“打造长三角富硒产业新高地”列入地方政府年度重点工作,积极推动富硒文化传播、产业招商引资、重大项目策划,建成江苏首个富硒文化中心,筹建江苏首个富硒产业创新发展研究院,强化矿地融合示范效应。

宜兴太华矿地融合富硒田

典型矿山开采影响区生态地质调查与多种资源统筹开发利用

江苏省自然资源厅第四批矿地融合试点项目——典型矿山开采影响区生态地质调查与多种资源统筹开发利用试点,讲述“两山”故事,深入探索实践“两山”转化实效。项目聚焦“优空间、护资源、促发展”自然资源管理工作主线,本着“宜山则山、宜水则水、宜林则林、宜耕则耕、宜居则居”原则,在华山镇总体规划框架内,结合当地发展基础和资源优势,融合试点区多种资源统筹开发利用示范,优化空间资源布局,探索生态产品价值实现路径,服务现代化生态华山镇建设,为江苏废弃露天开采矿山影响区自然资源统筹开发利用提供试点示范,助力乡村振兴。

通过全域生态地质综合调查,查明当地生态地质环境问题与资源禀赋,夯实价值实现基础;创新实施“生态修复+公园导向型开发模式+生态产品经营化”的政府+市场模式,对矿山及周边开展山体资源保护、森林资源恢复再造等一系列统筹开发利用示范工程,强化价值实现动力;创新统筹矿山及周边(矿)山、水、林、田(土)等多种资源提质增效,实现低质低效资源利用向高质高效转变,最大限度凸显“两山”理念探索实践的试点示范效益。

在典型矿山开采影响区开展土地资源提质增效工程,打造特色田园乡村新图景

沿海(徐圩)未利用盐田水盐调控与生态建设

江苏沿海(徐圩)未利用盐田水盐调控与生态建设示范项目,聚焦滨海重黏、高盐土特点,以服务徐圩新区绿色、生态高质量发展为宗旨,围绕破解高水土盐分制约城市生态建设的难题,采用“调查-监测-技术研发-典型示范”标准化工作范式,全链条打通盐碱地综合改造利用堵点,系统开展关键带生态地质背景调查,查明区域地表水-地下水循环特征与盐分聚集规律,研发基于地下水流场重塑的水盐调控关键技术并进行典型地块尺度示范,打造美丽徐圩生态建设样本。通过“地下水流场重塑的水盐调控技术体系”,构建“排涝-调水-排盐-规划-建设”一体化治理模式,形成“工业蓝”与“生态绿”交相辉映的景观格局,践行地质工作服务生态文明的使命。

来源:中国矿业报