石绿——孔雀石

孔雀石是铜的表生矿物,因含铜量高,所以呈绿色或暗绿色,古时亦称之为“石绿”。据《本草纲目》载:“石录生铜坑内,乃铜之祖气也,铜得紫阳之气而绿,绿久则成石,谓之石绿。”因其颜色和它特有的同心圆状的花纹犹如孔雀美丽的尾羽,故而得名,也因此尤为珍贵。古人喜爱使用的绿色颜料石绿便是由孔雀石制成,我国使用石绿作画的记录最早可追溯至十六国时期的壁画上,如今在闻名遐迩的敦煌莫高窟、新疆克孜尔石窟壁画中也都使用到了这种矿物色,它是我国古代最具代表性的矿物色之一。

孔雀石成分为碱式碳酸铜{Cu₂[CO₃](OH)₂},它是原生硫化物铜矿床经风化后形成的一种铜的表生矿物,也是铜矿床的找矿标志,常与蓝铜矿、赤铜矿、自然铜共生,大量产出时也可作为提炼铜的矿物原料。

除用作颜料和铜矿石,色美质纯的孔雀石还是制作首饰和工艺雕刻品的材料,古人常用它作为金属器的镶嵌物,直到今天,孔雀石作为宝石饰品同样深受人们喜爱。

清 孔雀石盘(图源:故宫博物院官网)

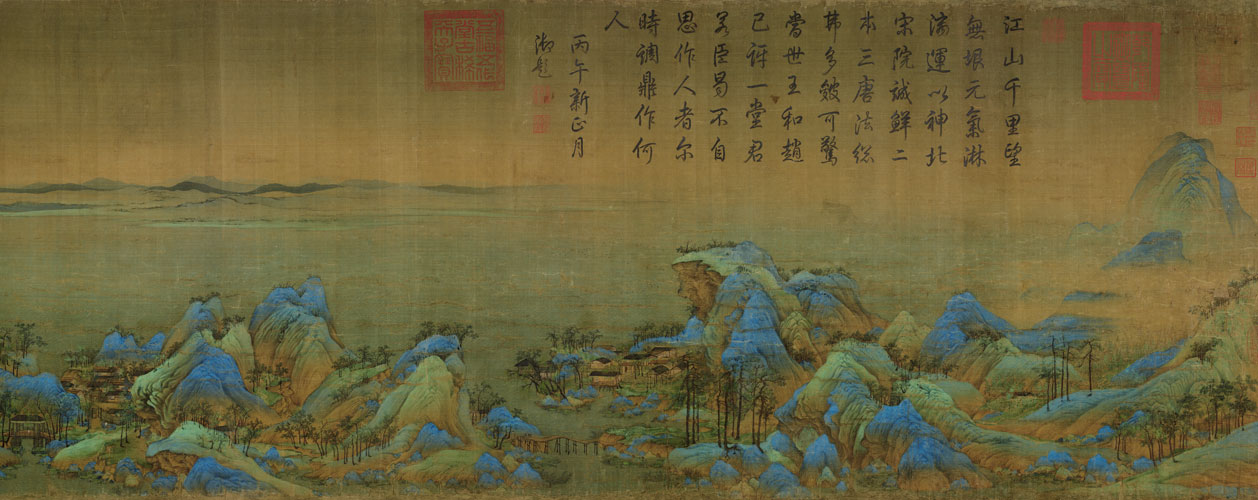

宋 千里江山图卷(图源:故宫博物院官网)

铜绿——氯铜矿

氯铜矿,化学上称为碱式氯化铜,成分为Cu₂(OH)₃Cl或CuCl₂·₃Cu(OH)₂Cl,它的颜色从宝石绿到黑绿色不等,外观上与石绿相似,但色泽更深。这种矿物颜料在自然矿藏中并不常见,是一种稀有矿物,产于铜矿床的氧化带中,常常与孔雀石、蓝铜矿等伴生,因此有时会被误认为是孔雀石。

铜绿作为颜料最早记载在唐代吐鲁番和敦煌的文书中,其中明确地将石绿、铜绿同时列为颜料商品,且价格差别很大。早期铜绿主要是从自然铜矿氧化带中采集的伴生矿物氯铜矿加工而来,后期铜绿则用铜锈法制备碱式氯化铜颜料或从高昌(吐鲁番)购买。

将氯铜矿、水氯铜矿作为绿色颜料在我国西北地区最早使用,在天水麦积山后秦(公元384-417年)、甘肃永靖县炳灵寺石窟西秦(公元385-431年)时期的壁画、彩塑中都有应用。在甘肃河西走廊各地石窟和墓室彩绘壁画中的应用最为广泛,在敦煌石窟中应用的时间最久且用量最大,北朝时氯铜矿已成为敦煌石窟绿色的主要颜料,在北凉至元代的上千年中一直有使用。在五代至西夏时期,敦煌石窟中出现的“绿壁画”几乎都是氯铜矿。这与敦煌城西北300多公里处的戈壁荒漠中有储量丰富的铜矿床有着密不可分的关系,不仅石青、石绿产于此,氯铜矿也产于此,古代西北新疆、甘肃等地各民族聪慧的人民利用当地的铜矿资源,因地制宜,寻找、开采、加工制备颜料并应用于壁画彩绘,不仅为我国留下了丰富的自然文化遗产,也在国画史上留下了浓墨重彩的一笔。

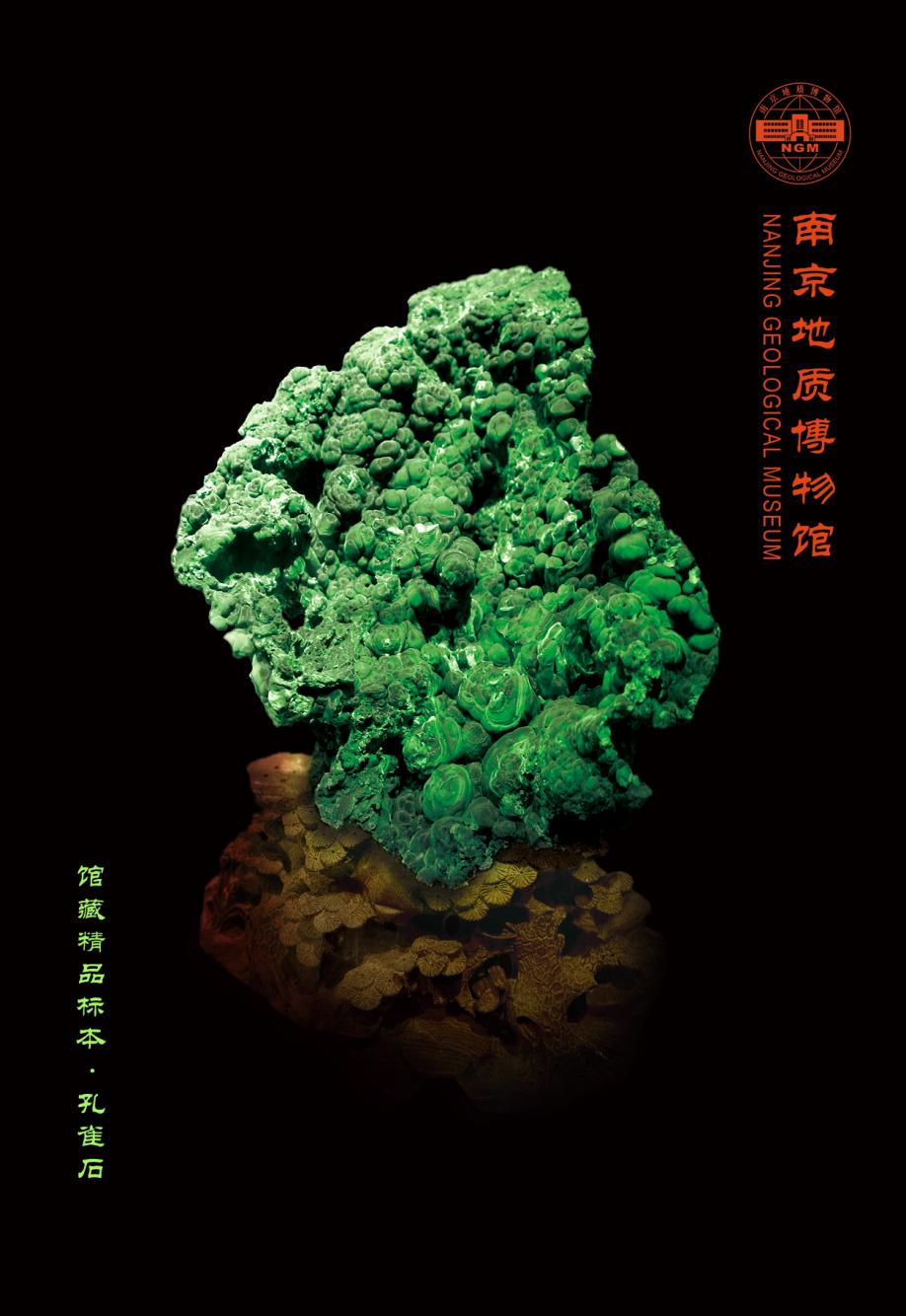

矿物赏析

孔雀石标本(南京地质博物馆藏)

孔雀石标本(南京地质博物馆藏)

孔雀石印章

(南京地质博物馆)